トピックス

<キット販売は終了いたしました>

今後の基板の発注は未定です。

<ファームウェアのバージョンアップ(PIC販売)実施中>

<現在のバージョン>

基 板 2.4(2024/12/~)

ファームウェア Ver.4.00(2025/11/24~)

・・・ダイヤルのプッシュ操作を大きく変更し、よりわかりやすくしました。

目 次

1.特徴等

2.機能説明 (動作モード)

3.取扱説明書

4.キット等の販売、バージョンアップ

5.購入方法 サポートについて

6.キットの製作方法

7.本機による練習方法 ・・・初心者の方は是非ご参考に!

8.音量・音質の改善方法 ・・・不要品活用で劇的に改善!

9.開発のいきさつ

10.回路図

11.開発履歴

1.特徴等

1 モールス符号は最初から音感で覚えることが大切です。このエレキーは送信練習や受信練習で音感によるトレーニングに重きを置きました。

2 エレキー機能の他に縦振り電鍵(ストレートキー)も接続できます。(FW Ver.2.00~)

3 無線機に接続してエレキー または ストレートキー として使えます。

(パドル やストレートキーは別途ご用意ください)

4 エレキーはモードA・Bに対応。アイアンビックのスクイーズ操作ができます。

5 符号はスピーカーでモニタできます。基板V2.2よりイヤホーンジャックを設けました。

6 符号文字がディスプレイに表示されます。欧文・和文対応。

7.送信モードでは打ち込んだ符号文字を過去にさかのぼって確認できます。(FW Ver.3.00~)

8 受信練習モードでは出力された符号文字を過去にさかのぼって答え合わせができます。(FW Ver.2.20~)

9 練習する符号を5~6文字の範囲に限定できます。また練習文字を選択できるようにしました。(FW Ver.3.10~)

10 練習モードの符号の範囲が アマ用/プロ用 で切り替え可能です。(FW Ver.1.50 ~)

プロ用は「無線局運用規則 別表第一号 モールス符号」に準拠。

11 安価なPICマイコンで制御。差替交換によるファームウェアのバージョンアップが可能。12 キットは電子工作の初心者の方でも作れるように製作テキストで解説しました。

動作不良の場合は無料で修理いたします。(送料はご負担ください)

13 電池ボックス(単三×3本)内蔵。

14 外部電源供給DC5V USB-C プラグでスマホ充電器等から供給可。(負荷電流250mA max)(基板V2.2~)

・・・ 目次へ戻る

2.機能説明 (動作モード)

1 送信モード

・送信機に接続してエレキ―またはストレートキーとして使えます。

・送出文字を過去644字までさかのぼって確認できます。(Ver.3.1~)

2 連続送信練習モード(Ver.3.1~)

・LCDに約12文字の単位で次々に表示されるので、その符号をパドルまたはストレートキーで連続して打ち込む練習をします。

3 (単純)送信練習モード

・LCDに文字が表示されるので、そのモールス符号をキーで打ち込んで練習します。

・符号が正解ならば次の文字が表示されます。誤りなら(異なる音程で)正解を教えてくれるので、再度キーで打ち込みます。

4 模倣(倣い)練習モード (Ver.2.0~)

・受信練習と送信練習を組み合わせたモードです。

・スピーカーからモールス符号が出力されるので、その後でキーにより同じ符号を真似て打ち込みます。誤りなら(異なる音程で)正解が再度出力されるので、再度キーで打ち込みます。

5 受信練習モード

・スピーカーからモールス符号が順次出力されます。

・途中で中断し、過去(約48ワード 約240字)までさかのぼって答え合わせが行えます。(Ver.2.2~)

★ 各動作モード中

・ダイヤルを回すと符号送出スピードが変えられます。

・サブメニューにより各種の設定変更が行えます。(取扱説明書 参照)

・・・ 目次へ戻る

3.取扱説明書

<取扱説明書 ファームウェアVer.4.0x(PDF 1.25 MByte)> 2025/11/24版

<取扱説明書 ファームウェアVer.3.1x(PDF 1.26 MByte)> 2025/1/4版

<取扱説明書 ファームウェアVer.2.2x(PDF 996kByte)> 2024/10/15版

<取扱説明書 ファームウェアVer.2.1x(PDF 860kByte)> 2024/7/7版

<取扱説明書 ファームウェアVer.2.0x(PDF 820kByte)> 2024/4/14版

<取扱説明書 ファームウェアVer.1.5x(PDF 574kByte)> 2023/12/14版

最新版をダウンロードしてください。(過去に開かれた方はブラウザの「再読み込み」をクリック)

ご質問等はご連絡フォームからお願い致します。

・・・ 目次へ戻る

4.キット等の販売、バージョンアップ

「トレーナー機能付きエレキーキット」について

パーツリストV2.4(pdf) パーツリストV2.4(xls)(2024/10/16版)

金額は送料・消費税込みです。日本国内のご注文に限ります。

<セット1>

全てのパーツの入ったキット

(メルカリ価格)7,300円 (直販価格はお問合せ下さい)

<セット1 完成品>

セット1を製作してお送りいたします。製作費および送料増加で1600円(メルカリは1700円)を追加で戴きます(コンパクト → 60サイズ便 となるため)。発送までに少し日数を頂く場合があります。

<セット2>

基板と電子パーツのキット(表裏パネル、電池BOX、ネジ類は除く)

(メルカリ価格) 5,800円(直販価格はお問合せ下さい)

<セット3>

基板とプログラム済みPICのみ 1,900円(直接販売のみ)

<ファームウェアのバージョンアップについて>

新ファームウェアのPICマイコンを普通郵便にてお送りします 700円

◆古いPICマイコンが不要でしたらご返送いただけると幸いです。

申し訳ありませんが当方への支援とお考えいただき、切手代はご負担ください。

>>> PICマイコンの外し方(PDF 375kByte)

<ファームウェアおよび基板の両バージョンアップ>

旧基板のユーザー様向け

新ファームウェアのPIC + 最新基板による最小限パーツ 3,500円

(最小限パーツとは、セット2のパーツからLCD本体とスピーカーを除いたもの)

その他のご要望がありましたらご連絡ください。その内容により対応させていただきます。

・・・ 目次へ戻る

5.購入方法

1.メルカリより購入。

当方がメルカリに出品してあれば購入できます。

2.当サイトより購入。

「購入希望」などのメッセージをご連絡フォームよりお送りいただければ、振込先等をご連絡いたします。価格等はその時にご連絡致します。

お支払いは、銀行振込の先払いでお願いいたします。パーツの在庫があれば入金確認後に直ぐお送りできますが、在庫が無いときは数日掛かります。

3.他のところには一切卸していませんのでご注意ください。

サポートについて

キットにはファームウェアのプログラムが入ったPICマイコンが同梱されます。販売後にファームウェアに重大なバグが見つかったときは新しいPICマイコンを無償でお送りしますので差し替えてください(PICマイコンはICソケットに差し込み)。

不具合や改善のご提案等に対しては私の能力の範囲内で対応させていただきます。

>>> ご質問やお問い合わせはご連絡フォームからお願いします。

・・・ 目次へ戻る

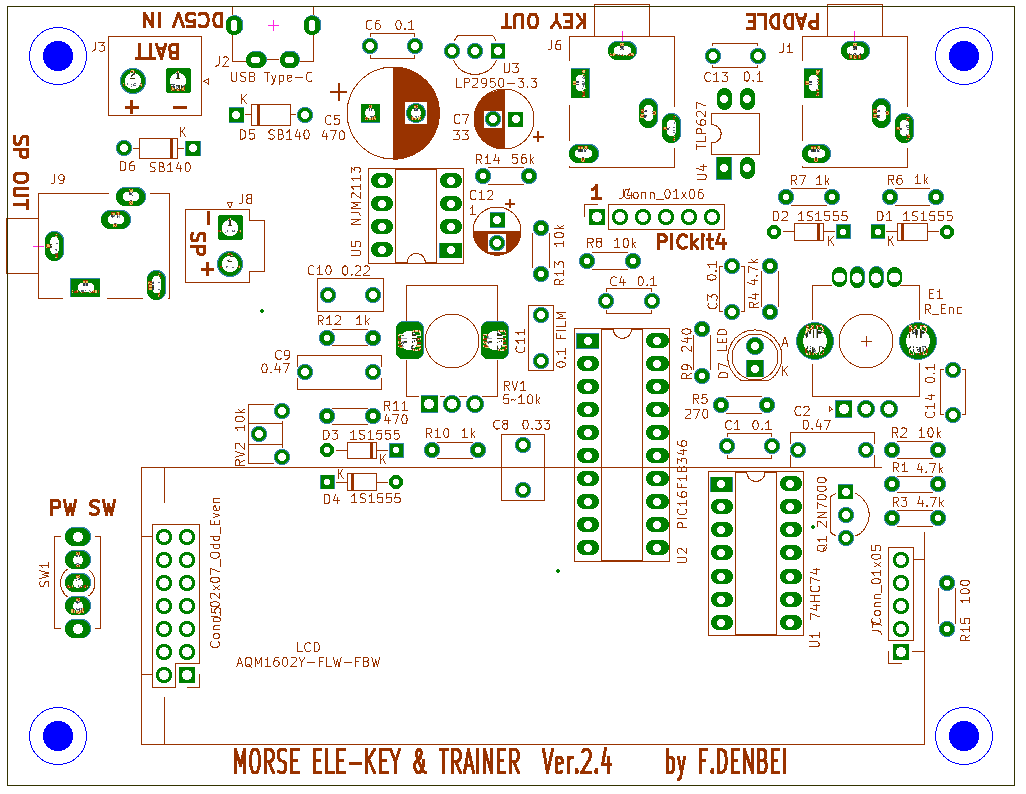

6.キットの製作方法

新基板V2.4を使用した 製作テキストV2.4(PDF 3.0MByte)2024/10/17版

・・・パーツリストV2.4(pdf) パーツリストV2.4(xls)

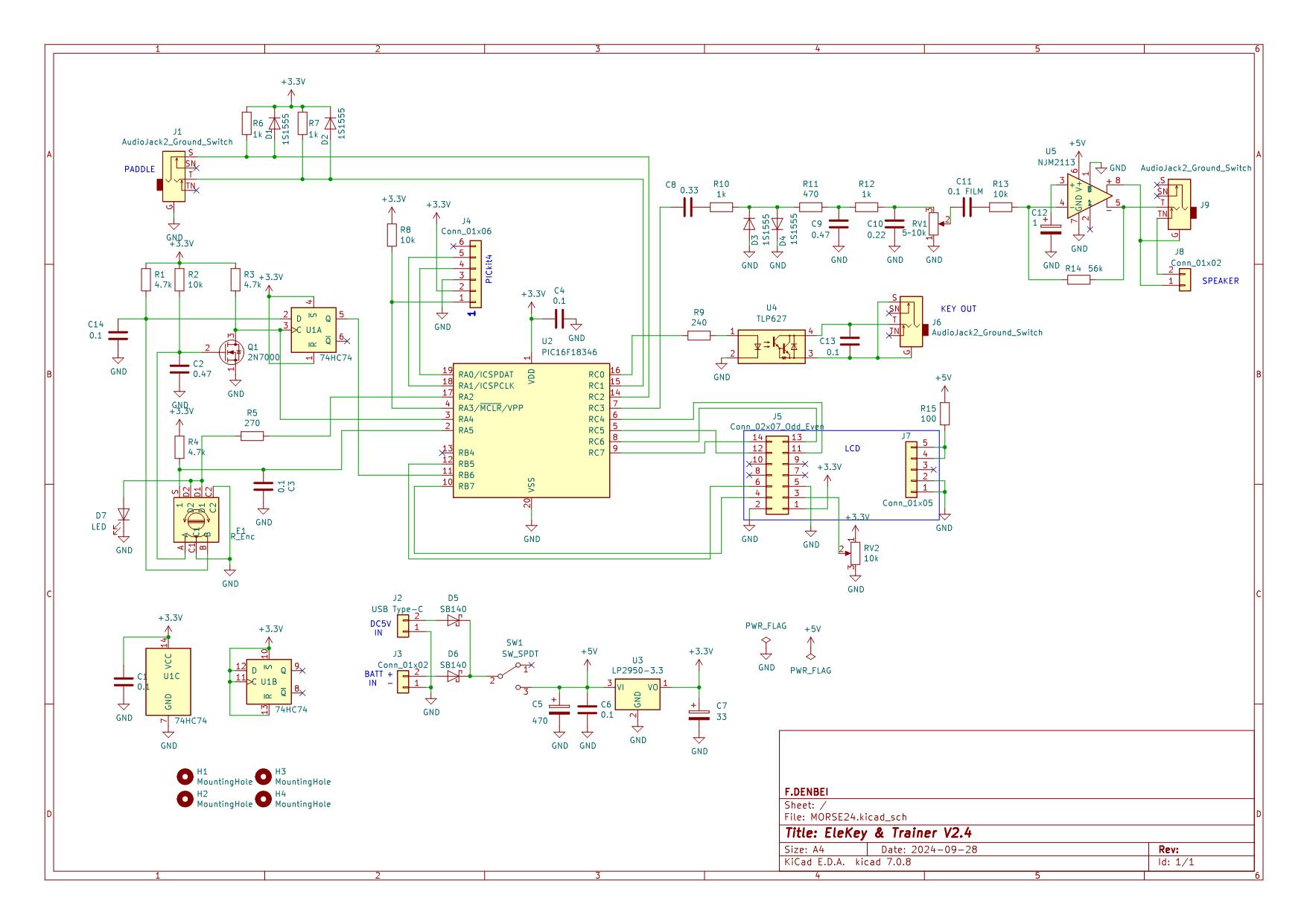

・・・回路図V2.4(png) 基板レイアウトV2.4(png)

基板V2.3を使用した 製作テキストV2.3(PDF 2.9MByte)2024/7/22版

・・・パーツリストV2.3(pdf)

・・・回路図V2.3(png) 基板レイアウトV2.3(png)

基板V2.2を使用した 製作テキストV2.2(PDF 2.7MByte)2024/7/2版

・・・パーツリストV2.2(pdf)

・・・回路図V2.2(png) 基板レイアウトV2.2(png)

基板V2.1を使用した 製作テキストV2.1(PDF 2.0MByte) 2024/3/14版

・・・パーツリストV2.1(pdf)

・・・回路図V2.1(gif) 基板レイアウトV2.1(gif)

基板V1を使用した 製作テキストV1.2(PDF 1.8MByte) 2023/12/14版

・・・回路図V1(gif)

最新版をダウンロードしてください。(過去に開かれた方はブラウザの「再読み込み」をクリック)

電子工作初心者の方にも対応したテキストです。

・・・ 目次へ戻る

7.本機による練習方法

「A」=「・-」の様に目で覚えてしまうと、モールス符号を聞いたとき点と線のパターンに置き換えないと文字にならないので速い速度の聞き取りが難しくなります。特に送信練習からはじめるとこのようになりがちです(私自身がそうでした)。モールス符号から直接文字にするためにはモールス符号を聞いて覚える音感練習が欠かせません。音感練習とは符号を聞いたときの音のリズムで覚える練習方法です。

点と線のパターンに置き換える癖が付いてしまった方は、符号の音のイメージに集中し頭の中で置き換えをしないように特に意識して練習を重ねていきます。

「CQ」を音感を意識して聞くと、Cは淡泊な感じに、Qはねちっこい感じに聞こえませんか?。そんな感じで覚えると良いのだと思います。

「受信練習モード」は、モールス符号がスピーカーから流れて正解文字がLCDに表示されます。表示は「先表示/後表示」の選択ができます。点と線に置き換える癖が付かないように注意して音のイメージに集中し、正解文字と繋げていきます。

最初は遅い速度で聞くのが良いと思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。最初から実践的な速度(毎分100文字 20~24[WPM] )で繰り返し聞いて符号のイメージを脳に焼き付けるようにしてください。最初は「繰り返し数」「符号間」などの設定値を大きめにし、覚えて慣れるに従って段々と小さくしていきます。

受信練習だけでは行き詰まることもあります。そんな時は「模倣(倣い)練習モード」で受信と送信を同時に練習してみては如何でしょうか。装置から符号が流れるのでその後で真似てキーで打ち込みます。誤って打ち込むと装置から再度符号が流れるので再度打ち込みます。正しく打ち込まれると次に進むことができます。

「送信練習モード」では、LCDに文字が表示された後にキーで符号を打ち込んでいきますが、誤って打ち込むと装置が正しい符号を教えてくれます。符号がわからないときに無理をして点と線のパターンを思い出そうとせずに、適当な符号(短点1つなど)を打ち込んで装置に教えてもらうようにしてください。

モールス符号の打ち込みは最初は縦振り電鍵(ストレートキー)の方が直感的でわかりやすいかもしれません。しかし、実践ではエレキーが主体となりますので、エレキー操作の「モードA」および「モードB」の違いを是非確認してみてください。速度を遅くした方が確認しやすくなります。メーカー製のトランシーバーでは「モードB」に固定されているものもあるようですので、早く「モードB」に慣れた方が良いかもしれませんね。

モードA/Bの違いについては A1 CLUB さんのサイトの ここ に詳しい 説明がありますので参考にしてください。

★ ユーザー様 より頂いた情報

JR7VQU 氏よりご報告

「和文25WPMの聞き取り練習をした結果、欧文の聞き取りも容易になり、現在は欧文20WPMの速度でQSO出来るまでになりました」

JA7IUX 氏の作成された講習会資料より ・・・注( )は私が追加

<(受信)練習時の符号速度は最初から毎分100文字(20WPM)>

「最初から毎分100文字とは何と無謀な! 絶対無理!!」と思うでしょう。でも大丈夫なのです。最初は符号間隔を広くとる、さらに加えて単語間隔も広くとることで、実効速度を落として練習すればよいのです。そこが肝です。そして慣れてきたら段階的に符号間隔と単語間隔を短くしていき、最終的には正規の間隔にもっていくのです。・・・(以下略)

(参考 プロの無線通信士の試験の速度の毎分100文字は、本装置の表示では24WPM位になるようです)

皆さん、是非ご参考にされては如何でしょうか。

・・・ 目次へ戻る

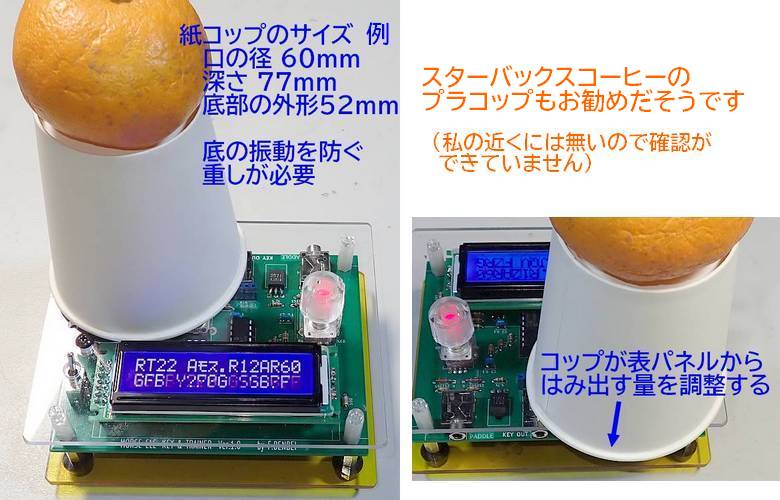

8.音量・音質の改善方法

特に旧基板の回路は音が小さくボリューム最大でもパネル面を自分の方に向けないと十分な音量になりません。(表と裏のパネルだけの筐体も影響しています)

<音を大きくする方法>

1.今回、JR7VQU 氏(ユーザー様)より貴重なアドバイスやいろいろと実験された結果のご提供を頂きました。そのおかげで簡単に音を大きくするお勧めの方法がほぼ確立できましたのでここにご紹介いたします。(氏は音響メーカーにお勤めだったそうです)

用意するもの 紙コップ、ガラスコップ、ガラスビンなど

紙コップやビンをスピーカーの上に逆さに被せ、音が程よく共鳴するように位置を少し調整します。今まで小さくて聞こえにくかった音が顕著に改善されます。共鳴効果で矩形波音も改善されて正弦波音になります。(共鳴し過ぎるとかえって聞きにくくなるかも・・・)

注意点は、コップやビンがパネル面のネジなどで浮かないよう、面にぴったりと合わせることです。

是非試してみては如何でしょうか。

★参考 モールスを聞く音程は人によって少し異なりますが600Hzが標準のようです。上で紹介した方法ではコップなどの空洞がその周波数に共鳴(共振)する状態を作ります。

(右下の小瓶は共鳴周波数から少し外れているようですが、結構聞きやすいです)

2.旧基板(V1x)でスピーカーから出る音を大きくしたいときは、(R12)4.7kΩを2.2kΩ~1kΩなどに変更する方法があります。音が矩形波音に近くなりますが、先の共鳴体を使えば気になりません。

抵抗の交換は慣れない方には難しいので、別の4.7kΩ,2.2kΩなどを並列にハンダ付けしても良いです。また、Q3 2SD571をダーリントントランジスタに変更する方法もあります。

(ユーザー様には変更用のパーツを無償でお送りしますのでご希望の方はご連絡ください)

<現在の基板について>

基板V2.0より音出力回路を改善しました。(ファームウェアのバージョンには関係しません)

スピーカー駆動電圧が約倍になり、より正弦波に近い音になりました。

・・・ 目次へ戻る

9.開発のいきさつ

地元のアマチュア無線クラブの活動で「エレキー製作」が話題に上りました。クラブ員の多くが年配者ですが、若いときにモールスを覚えようとして断念された方も多いです。「老化防止に!」ということでエレキー製作をすることになり、キット開発を私が担当することになりました。

かく言う私も高校時代にCW交信をしていましたが、受信スピードを上げられなくて苦労していました。また、和文も中途で止まっていました。私自身が苦労したモールスの習得に少しは役立つかもしれないとの思いで引き受けることにしました。2022年10月にはクラブ員の希望者に製作して頂き好評でした。それに気を良くしてサイトで公開して販売することにしました。

その後、現在までに多くのユーザー様にご助言等をいただきました。特に JM1IPX 氏には機能面の提案やバグのチェックなどを特に入念に行っていただきました。ファームウェアVer.2.0から「模倣(倣い)練習モード」が追加されましたが、これも氏の発案によるものです。

皆様のお陰で機能的にも信頼性においても自信の持てるバージョンに仕上がってまいりました。厚く感謝申し上げます。

まだまだ改善の余地もあるかと思います。お使いいただき更なるご助言等をいただけると幸いです。

・・・ 目次へ戻る

10.回路図

KiCADで開発。

11.開発履歴

Ver.1.0 (2022/10/12)

・基本機能完成。エレキーモードA/Bに対応。

・地域の無線クラブにて製作会開催。

Ver.1.1 (2022/10/30)

・エレキーモードAの動作修正(スクイズ操作)。

Ver.1.2 (2023/ 2/18)

・細かいバグの修正。

・ネット販売開始。

Ver.1.3 (2023/ 3/17)

・サブメニューおよびLCD表示を調整変更。

・送信モードで語間の判定を改善。

・特殊符号(BT AR VA HH ホレ ラタ)を外字で表示。

Ver.1.4 (2023/ 6/ 7)

・前回練習モードで終了したとき、ON時にモード選択が表示されるように変更。

Ver.1.5 (2023/12/12)

・PICマイコンを PIC16F18346-IP に変更。

・符号の範囲をアマ/プロ 切り替え可能に。

Ver.2.0 (2024/4/12)

・縦振り電鍵が接続できるように。

・模倣(倣い)練習モードを追加。

Ver.2.1 (2024/5/2)

・模倣(倣い)練習・受信練習のモードで答え文字の「先表示/後表示」を切り替え可に。

・アマチュア用の欧文記号を更に厳選。

Ver.2.2 (2024/7/16)

・受信練習モードで「一時停止・過去にさかのぼって答え合わせ」ができるように。

Ver.3.1 (2024/12/16)

・送信モードで「一時停止・過去の送出文字表示」ができるように。

・連続送信練習モード追加。

・練習モードの「和文」「ランダム」で濁点・半濁点が正しく付くよう改善。

・練習文字を選択可に(最大5文字まで)。

Ver.4.0 (2025/11/24)

・ダイヤルのプッシュ操作をわかりやすいように大幅に変更。

「短押し」:一時停止

「長押し1」:設定メニュー

「長押し2」:モード選択

「長押し3」:文字消去

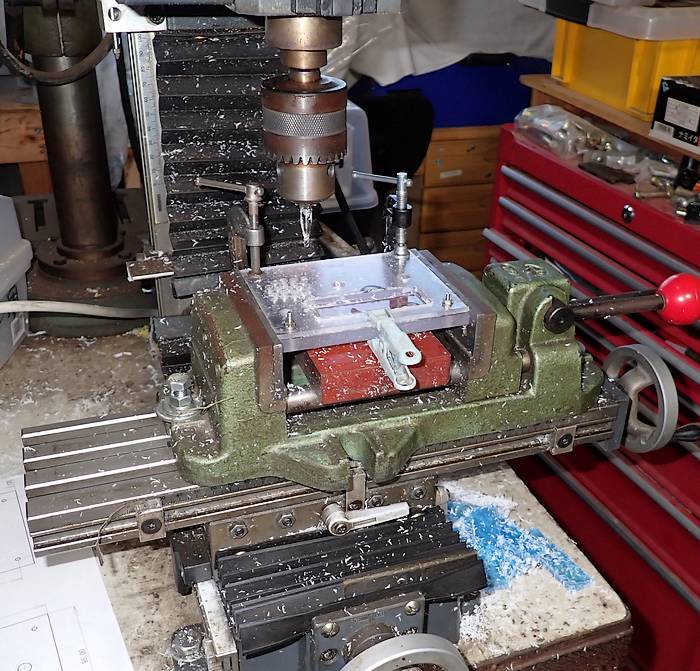

キットの加工風景

最初はパネル加工を手作りで行っていましたが、現在はプラスチック板を格安でCNC加工してくれるところに依頼して作ってもらっています。

寸法が正確で面が大変きれいになりました。とは言っても、少しの擦り傷は避けられません。ご容赦ください。